周武王姬发第四子应叔。周武王姬发灭殷商后,将其第四子应叔被封于应(今河南平顶山新华区硌粽),称应侯,伯爵,建立了应国。在应侯的后裔子孙中,多以先祖封国名号为姓氏,称应氏,世代相传至今,史称应氏正宗。

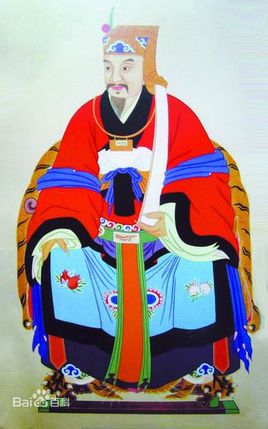

周武王第四子应叔被封于应(应国故都在今河南省平顶山市新华区硌粽颍,为应侯,子孙以封国为姓,遂为应氏。 公元前1046年至公元前1043年间,西周武王姬发封四子姬达(出自雍妃)为应候,尔后立国为应国(今河南省宝丰以东、鲁山东南及平顶山市区、叶县、郏县、襄城一带),并以鹰为族徽,子孙以国为姓。

姬达更名为应叔,字儒林,号仁寿讳韩,即应氏太始祖。应叔等先祖们在应国历经三百五十余年的治国安邦,创造了西周时期应国的辉煌历史,为中华民族的崛起作出了重大贡献。应姓自周朝诞生后,历时三千多年,以鹰的性格,鹰的意志传延给子孙后代。不忘祖训,品德立身勤俭持家,艰苦创业。人才辈出,名人耀眼。

事实上,历史上的古应国国都和硌粽蛟政府所在地是一个地方,1964年因白龟山水库建成使用,原硌粽蛘府才搬迁到现在的新华区薛庄村。1964年前,繁华的硌粽蛘府所在地被当地人称硌艚郑由东怼⒈怼⑽砣个行政村组成,当时已拥有人口10600人。这里因有水旱码头,交通便利,物产丰富,经济十分繁荣。当时该街东西南北各长1.5公里,有粮行、盐行、煤行、油行等等,其繁荣景象在宝丰县是一枝独秀,有旱洛阳、涝南阳,好不过硌糁说。同时街里街外河湖众多,环境优美,是个鱼米之乡。

应都硌粑挥谖鹘硌粽蚰习坠晟剿库西北隅,这里分布着应山、应水、应都故城、应国墓地和星罗棋布的鱼塘,山清水秀如画,小桥流水人家,一派田园风光。夏商时期,在今山西应县一带有古应国,后来古应国的子民迁至今河南平顶山地区定居。西周初期,武王之子、成王之弟应叔被封为应侯,因封地属应国故地,国名仍为应国。《左传》僖公二十四年:“、晋、应、韩,武之穆也”。应的分封,当在周公东征之后。应的地望,据引《水经注》,在河南省蚩水之北。西周末年,王室衰微,诸侯间征伐不断,应国于东周早期灭国。在应国贵族墓地考古发现了许多珍贵文物,证实应都位于硌簦证明应国与邓、申等国以相互联姻的形式结成政治联盟的历史事实。应都硌粼诿髑迨逼冢是宛洛间的交通要道,是物资贸易的中转地,是商业发达的中州名镇。史籍最早见于公元前 1324 年,《左传》、《诗经》、《史记》等书皆有记载。

武王灭商两年后,由于积劳成疾而一病不起。他死后,成王即位,但是由于年幼,暂时由周公辅佐处理朝政,历史上将这一时期称为“周公摄政”。周公姬旦是周武王的弟弟,他曾为武王灭商和治理国家作出了巨大的贡献。据记载,武王伐纣时,历数商王罪恶,鼓舞士卒斗志的著名檄文《牧誓》,就是出自周公的手笔。武王死后,周公又辅佐年幼的成王代行国政,对周初的稳固安定起了很大的作用。

周公专权,引起管叔、蔡叔、霍叔等统治集团内部的强烈不满。这时纣王之子武庚见有机可乘,便与他们勾结起来,并纠合东方的徐、奄、熊、盈、薄姑等过去殷王朝的属国,发动了大规模的武装叛乱。周公奉成王之命,与太公望、召公]等率军东征,一举歼灭了武庚的叛军,杀了武庚和管叔,将蔡叔等人放逐到边远的少数民族地区;接着继续东进,趁势灭掉了薄姑、熊、盈、徐、奄等东方各国,并对参与叛乱的各国大加挞伐。在这次征伐战争中,应国不但没有跟随三监起来叛乱,因而且调集全国的兵力设下防线,堵住了叛军之路,与其进行了殊死战斗。因为应国在国家时,坚定地站在周王室一边,因而受到周王室的格外恩宠。《诗・大雅・下武》曰:“媚兹一人,应侯顺德。”歌颂了应侯顺应天理,协助平定叛乱的功德。自此以后,应国在周朝享有特殊的地位和权力,其国君被尊称为“应公”。周初能被称“公”者,必定是功高位显,对周朝有过特殊贡献的诸侯。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。